公案故事与西方侦探推理小说的不同在哪?

中国有没有侦探推理小说?这个问题一直使中外的研究者感到困扰。因为中国古代教育水平不足,一般民众难以获得良好教育,所以断案之类的事基本交予有才识能力的官员办理,由此,中国的侦探推理小说就走了另一条路子,形成有自己传统的公案故事。公案故事从广义上讲,也是推理小说,但与西方的侦探推理小说的模式是相当不同的。

中国古代的法与西方的法律有很大的不同,所以公案小说的着重点是突出判官是个清官,主持公道,维护正义,这类公案故事最集中的例子就是《包公案》。

包龙图被塑造成一个公正的清官,能为民伸冤,基本上能刚正执法,即使王公驸马犯罪,他也胆敢搬出个龙头铡,杀了再说。其实他只是老百姓心目中的清官化身,故有包青天之称。

《包公案》又叫《龙图公案》,应是晚明时期编成的小说集子。我们从这些小说的背景看,不难发现其中不少包公案故事的时代背景是混乱的,并不是包公生存的宋代。由此可以推断,包公故事是经历了很长时间,人们把历代法官断案的故事加以改装之后,都归纳进了包公案去。这种情况使包公案的内容丰富了,包公于是成了古代中国理想化的青天大老爷。事实上小说中的包公与历史上的包公有很大的出入,他只是小说里典型化了的人物。

《包公案》的影响颇大,由于这部小说集深入民间,故对元明杂剧、明清小说以至晚清的北方戏曲,都产生了深远的影响。元代李行道的杂剧《包待制智勘灰栏记》,自然也是从公案小说中发展来的,这部杂剧甚至影响到西方现代的戏剧,德国戏剧大师布莱希特的《高加索灰阑记》就是包公戏在外国长出的奇花。

包公这个人物虽然比其他中国公案小说的主人公有个性,但他也是个被神化了的青天大老爷,同时也被脸谱化了。包公廉直无私,刚正不阿,忠心耿耿地执行上级的意旨,处处扮演着传统纲常和道德伦理的化身。但包公判案的方式是偏于逼供的,往往是严刑鞫讯,凭着个人的智慧和洞察力来断案,对证物的重视不足,按现代的法律观点,这种人治的方法并不科学,极易构成冤案和错案。包公破案的方法有一些是令人难以信服的,如他的帽子被一股怪风吹掉,帽子飞往哪儿,就追查到哪儿,找出凶手;又如找不出真凶,就求神拜佛,通过鬼神托梦而破案;又如把犯人关在不同的地方,告诉甲说乙已招供,迫甲认罪,用这种背靠背的欺骗方法,取得口供,在现代法学观点来说是违法的。至于屈打成招,则更不可取。

从公案小说可以看出,古代中国法官之判案,往往单凭法官个人的判断,以严酷的方式处理案件,而不重事实与物证。一个如包拯这样的人物,不只要在一个复杂化的社会中将刁钻枉法之徒一一摆平,还得为前任同僚留下的冤狱平反。平反冤狱在中国人心目中是极为重要的,因为从古到今错案冤狱实在太多,人们盼望平反之心情迫切,是可以理解的。沉冤昭雪,在古代社会只有寄望于青天大老爷。于是公案小说往往以公堂对簿的通俗剧形式结尾,最后来个天理昭彰,善有善报。人们寄望的青天到底是不是真的青天?颇成疑问。

公案小说与西方推理小说的根本不同,在于传统的认知文化上的差异,典型的西方推理小说情节在于证据,重视追寻线索,破解谜团;而中国公案小说则旨在呈现对正义的追求。西方的福尔摩斯只是个凡人,也会犯错和束手无策,但中国的包拯却是文曲星下凡,是神化了的人。

中国公案小说的模式,往往先描写犯罪经过,读者一开始就如看报纸上的新闻一样,对整个案子的来龙去脉一目了然,但法官却是在毫不知情的状况下摸索,进而推断出真凶。西方推理小说的模式则是侦探与读者同样不知道案情,他侦察到的每一个蛛丝马迹,必同样告诉读者,于是侦探与读者可以在同一条件下,进行推理的竞赛,一步步追出真凶。同样是推理破案,公案小说侧重于判案的描述,而西方侦探小说则把推理过程作为重点。中国的包拯将侦探和法官的角色集于一身,福尔摩斯则只是私家侦探,执法是警察与法官的事了。

包拯依靠的是他个人的精明智慧和直觉,善于察言观色,并能预见征兆,甚至运用他对人性的审察,来判断是非曲直,可以说是主观的方法,而福尔摩斯则是理性的客观的方式。包公是古代仕宦阶级保守道德的代言人,维护着封建制度与伦理,而福尔摩斯是中产阶级出身,他是以局外人的身份来侦破案件,维护社会正义的。

福尔摩斯同样也是维护现有的社会法律秩序,在意识形态上同样是保守的。但是毫无疑问,西方推理小说在社会意识方面,没有像中国公案小说那样充满道德说教,《包公案》往往带有道德教训的意味,着重于对法庭程序的肯定,但西方推理小说,尤其是日本的推理小说,并不着重官方体制意识形态的宣传,甚至揭露出现今社会的种种负面问题。

中国公案小说从现代意识来看,虽然带有一定的局限性,但我们绝不能因此就否定公案小说的价值,它是长期以来受到中国读者欢迎的,连西方的学者也不否认这一点。正因此,荷兰的高罗佩写的「狄公案」系列,就成为西方世界一部脍炙人口的新型中国公案小说了。

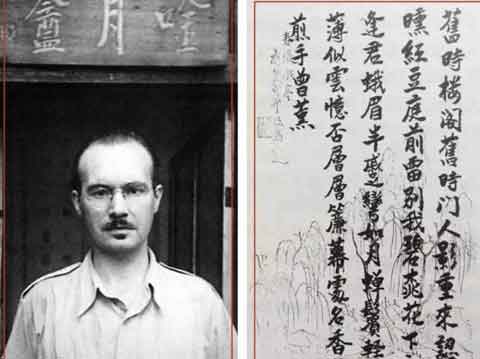

高罗佩(Robert Hans van Gulik, 1910-1967)是荷兰的外交家、学者,同时也是一个出色的侦探小说作家,1910年8月出生在泽特芬市(Zutphen)。

讲到高罗佩同中国的渊源,可谓深矣。他早在十八岁时,就在荷兰荷华文化协会办的刊物《中国》上面发表了一篇对《诗经》的研究文章。高罗佩不只通晓中文、日文、藏文、梵文、荷兰文、英文、印度尼西亚文、拉丁文、法文、德文、意大利文、西班牙文、阿拉伯文、古希腊文、马来亚文等十五国语言文字,而且专修东方文化史,能用中文写作旧体诗,他对中国文化颇有研究,写过不少汉学的著述,其中包括研究古诗源、唐诗、《赤壁赋》的论文,还有讨论中国志怪小说、数学概念和灯影戏的文章,荷兰出版的《大百科全书》,其中关于中国的辞条就是由他执笔的。

「狄公案」系列是高罗佩的传世之作,为什么一个荷兰学者竟能写出一本中国公案小说来呢?高罗佩的中文素养很好,早在1940年,他就找到了一本中国旧小说《狄公案》(《武则天四大奇案》)。这是一本十七世纪末至十八世纪初的中国章回小说,描写七世纪唐代武则天的名臣狄仁杰的故事书,他将这部书译成英文,于1949年在伦敦印了一版限定本,印数极少,只供好友及爱好侦探小说者阅读。

高罗佩由此对唐代文化及狄仁杰这个人物产生了兴趣,于是他以狄仁杰这个人物为中心,开始创作中国公案小说。最初的作品完全依据原来《狄公案》的写法,将三个案件纠缠在一起。他根据狄仁杰的真案,加上中国古代小说中的案例,写出了一本本新的「狄公案」系列来。他在1951年写了两本小说《迷宫案》(The Chinese Maze Murders, 1951)和《铜钟案》(The Chinese Bell Murders, 1951),准备在日本出版,但后来因《铜钟案》有反佛教色彩之嫌,日本出版社拒绝出版,后来转到别处才得以出版。

《湖滨案》(The Chinese Lake Murders, 1953)

《断指案》(The Chinese Nail Murders, 1957)

《黄金案》(The Chinese Gold Murders, 1959)

《红阁子》(The Red Pavilion, 1961)

《四漆屏》(The Lacquer Screen, 1962)

《御珠案》(The Emperor’s Pearl, 1963)

《柳园案》(The Willow Pattern, 1965)

《广州案》(Murder in Canton, 1966)

《紫光寺》(The Phantom of the Temple, 1966)

《玉珠串》(Necklace and Calabash, 1967)

《黑狐狸》(Poets and Murder, 1968)等十多本长篇小说。

他在1958年还写过一个短篇小说《兰坊除夕》(New Year’s Eve in Lan-fang, 1958)。

1965年又写了两个中篇小说,收在一本题为《猴与虎》(The Monkey and The Tiger, 1965)的小说集中。

1967年出版了他最后一本短篇小说集《狄公在工作》(Judge Dee at Work, 1967),这些小说全都是以狄仁杰为主人公的侦探小说。

为什么高罗佩要选择狄仁杰这个人物作为他的侦探小说的主角呢?无疑旧小说《狄公案》(《武则天四大奇案》)对他有很深的影响,高罗佩佩服狄仁杰的断案本领,在《旧唐书》八十九卷的《狄仁杰列传》中,也指出狄仁杰是个相当有能力的侦探,断案能力十分强。「仁杰,仪凤中为大理丞,周岁断滞狱一万七千人,无冤诉者。」在过去的笔记小说中,由于作者的偏见,有把狄仁杰归为酷吏者,如若按《旧唐书》的讲法,能在一年内断滞狱一万七千件而无冤诉的人,不是酷吏,而是狄青天,可谓断狱如神了。

事实上,狄仁杰一生当过各种官吏,由低层做起,当过判佐、法曹、县令、司马、刺史、郎中、内史、御史、巡抚、都督、元帅、宰相(称同凤阁鸾台平章事),死后还追封为司马、梁国公,可以说是位极人臣,其经历之丰富,自然引起高罗佩的兴趣,可以塑造出一个大侦探的形象来。依照狄仁杰传奇的一生,高罗佩创造出一个新的人物形象,他是基于历史,又不局限于历史,这个小说中的狄公,现在已经成了西方家喻户晓的人物,甚至比包公更出名。

高罗佩为了要创造出一个唐代大侦探兼法官的形象,付出了艰辛的劳动。他不能凭空编造,而且事事都要按唐初风俗来写,这就得翻阅大量的历史资料和卷籍。

高罗佩精于中国古文,甚至没有用过白话文写作,他自己曾将《迷宫案》译成中文,1953年在新加坡南洋印刷社出版。他的小说完全是用章回体写成的,开头照例一首词,写得不错呢,很概括地把「狄公案」的意义点出来:

运转鸿钧包万有,日星河岳胎鲜。人间万物本天然,恢恢天网秘,报应总无偏。

在位古称民父母,才华万口争传。古今多少圣和贤,稽天行大道,为世雪奇冤。

每回的题目,他也用对仗工整的偶句,而每回结束,也用「欲知后事如何,且听下回分解」,完全按照话本章回小说的套路。外国人写中国公案,而且又写章回体,可以说是前无古人,后无来者,堪称一绝。

在艺术成就上,「狄公案」系列不只是一套用章回体写的公案小说那么简单,高罗佩把西方现代的一些观点,融入中国古代的故事中,从内容意识、风格特征、典型塑造以至语言习惯,都将古今中外熔于一炉,并不像《包公案》那样程序化,而是布局离奇,波澜起伏,线索若断若续,虚实相映,情节一层层推出,步步追索,最后才公堂具结,令凶顽伏法,大快人心,叫人拍案叫绝。他将西方的推理手法,妙用在公案小说之中,通过明查暗访,找出真实证据才定案,绝不似《包公案》借鬼神托梦,书中的狄公更像福尔摩斯,而不似包拯。

也许正因为高罗佩是个文学家,他的结构布局与文字语言都十分精到,不只把主人公狄仁杰写得活灵活现,就是其他次要人物,诸如其助手陶干、马荣、乔泰、洪亮,都写得栩栩如生,各有性格。

文:杜渐

发表日期:2021年4月12日

细致的数据分析

细致的数据分析 果断的执行能力

果断的执行能力 实事求是的风格

实事求是的风格 专业的调查水平

专业的调查水平 良好的从业心态

良好的从业心态 精良的人员配备

精良的人员配备